研究紹介

銀河における星間物質と星生成活動に関する観測的研究

銀河の中で星はどのように生成されるのでしょうか?

銀河の中で,どこでどのようにして星が生成されるのかということ

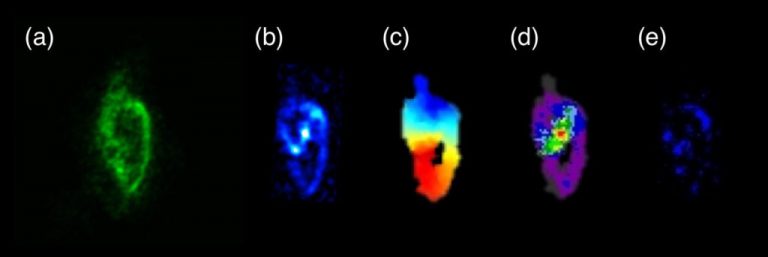

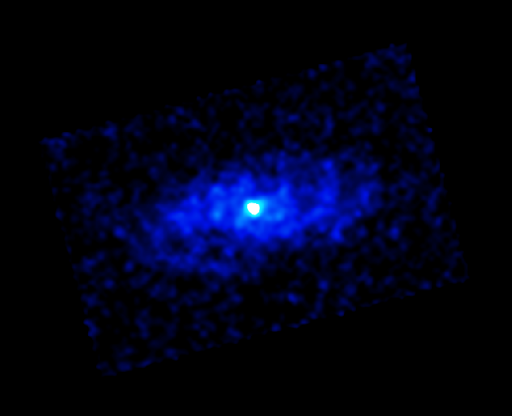

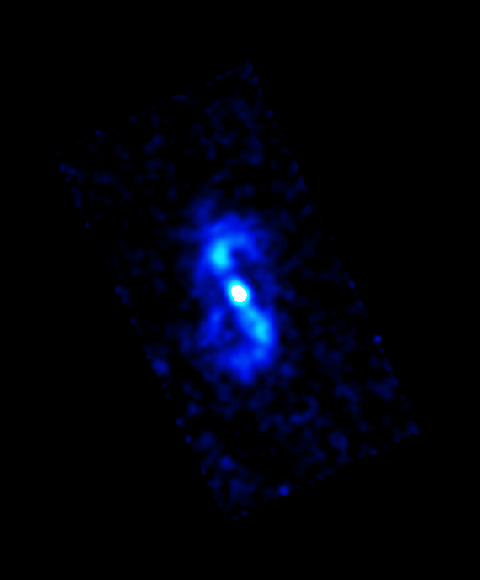

近傍銀河の大規模分子ガス撮像観測プロジェクトCOMING

銀河全体にわたる分子ガスの撮像観測は、可視光の写真などに比べるとはるかに少なく、銀河ごとの個体差と進化段階の違いなどを切り分けるのが難しいのが実情です。そこで、多数の銀河について電波写真を撮ることでこの切り分けをはっきりさせることを目指し、国立天文台野辺山宇宙電波観測所45m電波望遠鏡の大学主導レガシープロジェクト「近傍銀河の分子ガスの大規模探査観測(CO Multi-line Imaging of Nearby Galaxies, COMING)」を国立天文台、筑波大学、大阪府立大学、鹿児島大学、関西学院大学、名古屋大学等と共同で実施しました。

COMINGで観測された銀河

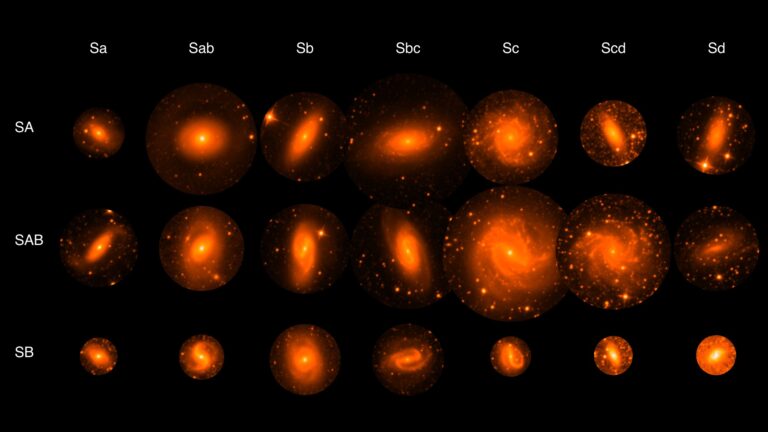

銀河の形態と進化

銀河はさまざまな形をしていますが、どのようにしてそのような形になっているのでしょうか?

銀河の形態と質量、その他の性質との関係から銀河の形態発現の要因を調べるために、赤外線衛星のアーカイブデータ等を利用した研究を進めています。

電波及び可視域の観測装置・観測システムの製作

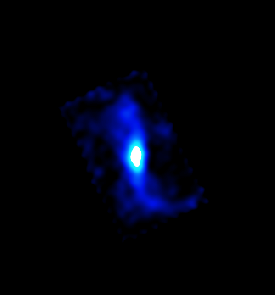

南極テラヘルツ望遠鏡計画

サブミリ波・テラヘルツ波は大気中の水蒸気ができるだけ少ない場所、つまり寒冷地で且つ降雪量の少ない場所で観測する必要があります。地上でこの条件を満たす究極の場所は南極大陸内陸部の高地です。現在、筑波大学が中心となり、南極大陸内陸部にサブミリ波・テラヘルツ波を受信する望遠鏡を建設する計画を進めています。私たちは、苫小牧11m電波望遠鏡(次項参照)の整備・運用で培ってきた経験を活かして、この計画に参加しています。試験機となる口径30cmの小型望遠鏡で、銀河系やマゼラン雲の暗黒ガスと呼ばれる星間ガスの探査を行います。

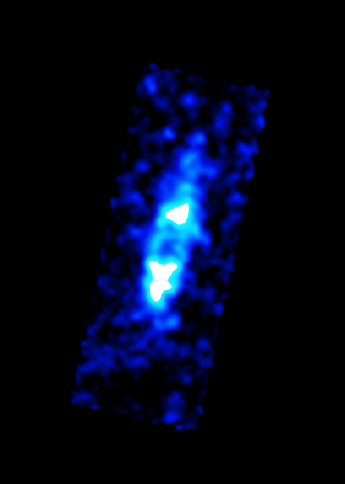

苫小牧11m電波望遠鏡(終了しました)

測地観測専用の超長基線干渉計(VLBI)素子アンテナを電波望遠鏡に改修し、銀河系内の星生成領域の高密度分子ガスのアンモニア分子スペクトル線探査、大質量星形成領域の水蒸気メーザーの時変動モニター観測、超高光度赤外線銀河の銀河核探査などを行いました。2001年に当時の通信総合研究所から譲渡していただき、国立天文台と共同で苫小牧研究林内に移設し、多数の学生が輩出しました。望遠鏡・装置の老朽化のために、2021年に廃棄しました。

所属教員

-

徂徠 和夫教授SORAI KazuoEmailsorai(at)phys.sci.hokudai.ac.jp居室2-03-16

徂徠 和夫教授SORAI KazuoEmailsorai(at)phys.sci.hokudai.ac.jp居室2-03-16

業績・年次報告

| 業績 | 年次報告 |

|---|---|

| 2023年度 |