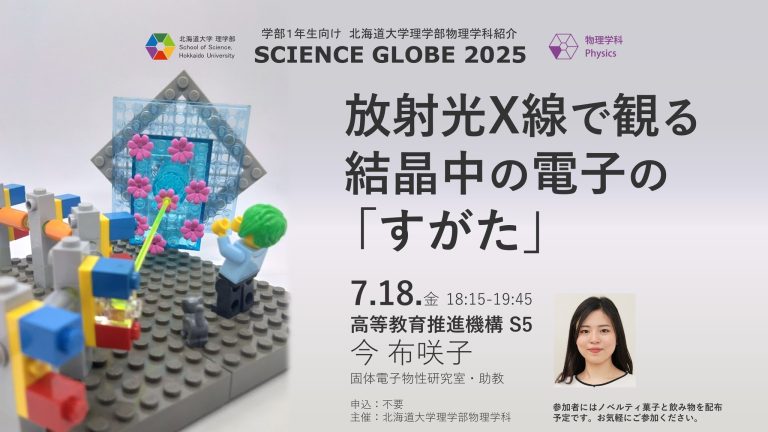

【学部1年生向けイベントのお知らせ】

理学部物理学科は7月18日に学科紹介イベント「サイエンスグローブ」を開催します。今年のテーマは物性物理学研究。物理学科に関心のある学生さんはもちろん、物理のお話をちょっと聞いてみたいという学生さんもお気軽にご参加ください。

放射光X線で観る結晶中の電子の「すがた」

加速器施設で得られる放射光と呼ばれる特殊なX線を用いると、通常のX線では捉えることのできない結晶中の電子の「すがた」、すなわち対称性を観ることができます。この「すがた」は、ここ20年の間に明らかになってきたものであり、結晶が持つ性質を理解するための重要な手がかりとなります。

講演では放射光X線を用いたウラン化合物の電子状態の研究を例に、物性物理学研究の魅力について紹介します。

話題提供 今 布咲子(固体電子物性研究室・助教)

日 時 2025年7月18日(金)18:15 – 19:45

場 所 高等教育推進機構 S5

参加方法 参加自由・事前申し込み無し

※参加者には絶対零子をデザインしたノベルティ菓子と飲み物を配布予定

開催報告

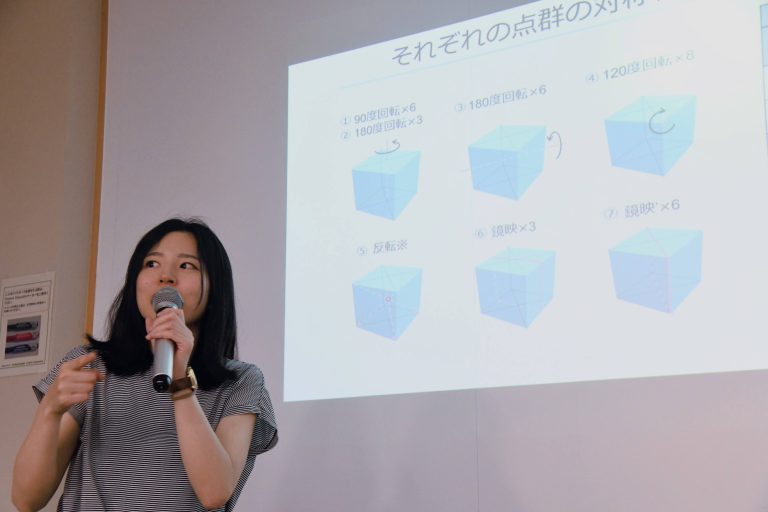

7月18日(金)の18:15から、学部生向けイベント「サイエンスグローブ2025」を実施しました。講師は、固体電子物性研究室の今布咲子助教で、タイトルは「放射光X線で観る結晶中の電子の「すがた」」です。

まず、今助教は自己紹介をした後、理学部物理での研究の特徴と、分野としては理論と実験に大きく分けられるというお話をししました。そして自身は実験分野であり、物質中の電子に着目して研究していると前置きして、本題に入っていきました。

今回の講義のキーワードは対称性です。例えば正方形には90度ごとの回転対称性があるのに対し、球には無限個の回転対称性があります。ではなぜこのような対称性を理解する必要があるのでしょうか。例えばネーターの定理が示すように、連続的な対称性がある場合、それに対応する保存則があるとされています。つまり逆に言えば、どのような対称性があるかを理解できれば、どのような保存則があるかがわかる、ということになります。このように対称性というのは物理現象を理解する手がかりを与えてくれる非常に重要な概念なのです。

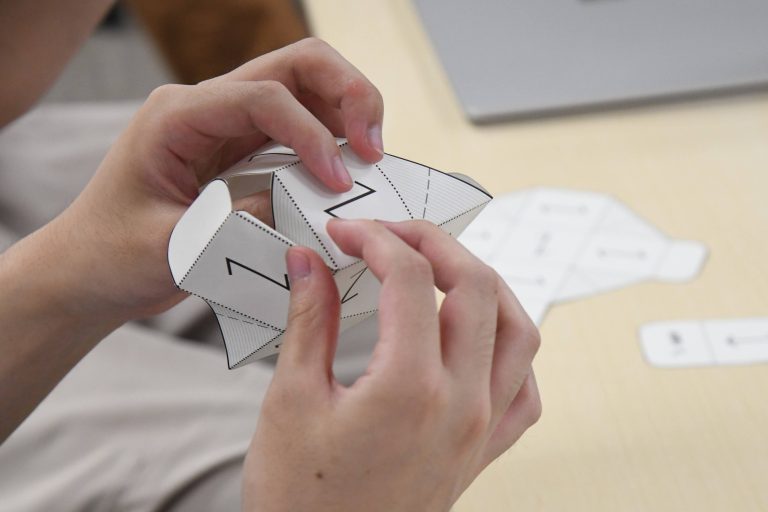

この基本のお話の後、具体的に対称性を理解するために、ペーパークラフトをつくるワークが始まりました。立方体の側面に模様がつくことでどのような対称性が失われたかを調べてみました。

物質の性質を理解するときに手がかりとなるのが、物質中でどんな「すがた」の電子が、つまり対称性をもつ電子が整列しているのかという事です。電子は物性に大きな影響をあたえます。たとえば、ある物質で温度を下げると磁性が生じる事があります。これは、その中ではひとつひとつの電子が、小さな磁石としての性質をもつ磁気双極子として整列し、物質全体が磁性を帯びるようになるためです。

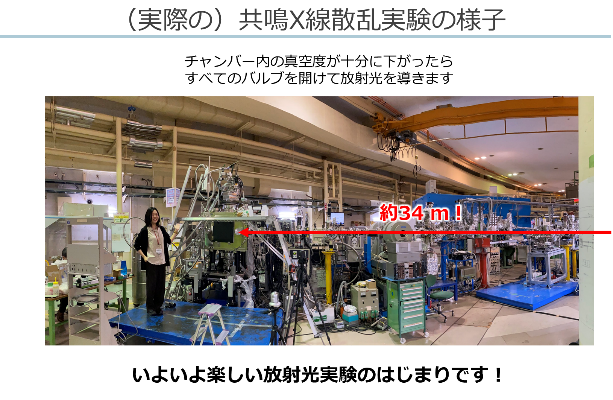

今助教はウラン化合物の中の電子の姿を捉えるために、共鳴X線散乱と呼ばれる手法を用いた研究に取り組んでいます。そのために、つくばにある放射光実験施設Photon Factoryを利用しています。この施設は、多くの研究者と共同で利用しているため、限られた時間で手早く試料と機材をセッティングして、実験しなければなりません。学生さんと寝食をともにして一丸となって取り組む様子を、エピソードを交えながらお話されました。

今助教らの最新の研究では、5f電子という電子雲が程よく拡がって分布する電子が、ウラン化合物の中で周りの原子位置のわずかな変化を反映し、そのすがたを敏感に変化させている事が明らかになりました。このようなウランの5f電子のふるまいは、ウラン化合物に見られる特有の物性を理解する上で重要な知見になると期待されます。

盛りだくさんの内容で、会場の学生さんたちは強い関心をもって参加していました。来年度も物理学科によるサイエンスグローブを開催予定です。お楽しみに。